|

|

发表于 2005 年 3 月 30 日 12:44:53

|

显示全部楼层

发表于 2005 年 3 月 30 日 12:44:53

|

显示全部楼层

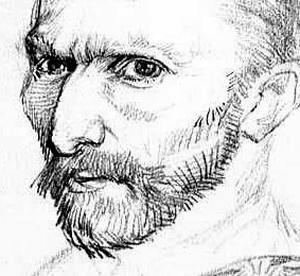

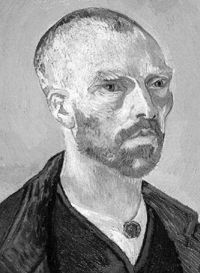

荷兰人为凡高做花车(走近大师)(组图): S- E5 V! a. c3 a- l

本报驻荷兰特约记者 宋乐静 上篇0 X U. [2 b" a

! [, x+ V; s3 i! |5 ?$ Z O

生日宴会开满一年

4 K; E" U% k1 Y( C9 t/ b# _) |. _7 a7 `) A

今年是文森特·凡高(1853—1890)诞辰150周年,在他的祖国荷兰,人们携手为他共庆生日,各种庆祝活动从年头到年尾———荷兰人,要为凡高开一个长达一年的生日宴会。( a7 r5 X1 f& k0 B# B, x

! S4 L* u1 P% E6 s8 ] 重现凡高的艺术之旅

/ t9 m& u! u) e1 a. T- W

2 W9 c; b9 [. _$ m7 I. h3 x 荷兰首都阿姆斯特丹是凡高研究的中心所在。全世界凡高作品收藏最多、内容最全的博物馆———凡高博物馆就建在这里。馆内收藏有凡高的200多幅油画作品、580幅素描、4本写生集和大约750封信函。它也是凡高150周年庆祝宴会的主宴会厅。

0 O0 U7 v/ y0 P1 z7 V& G' Y8 [8 r. G1 g. n" r

博物馆在3月30日凡高的生日这天免费对外开放,晚上还举办了一个凡高的生日晚宴,掀起了欢庆凡高生日的一个小小高潮;围绕凡高150周年纪念这一主题,博物馆举办了各类知识讲座、作品欣赏、绘画比赛……不过,最值得细细品味的则是博物馆精心组织的两个展览:《凡高的灵感来源》(上半年2月至6月展出)与《凡高与当代艺术》(下半年7月至10月展出),荷兰人筹备这两个展览的时间超过了4年,他们从世界几十个博物馆、美术馆借来上百幅对凡高有重大影响和深受凡高影响的艺术家的作品,对凡高绘画艺术的形成、发展和影响进行了全面、综合的展示。

9 E; z0 S- X+ X i" d' q# Y3 T+ j5 q) O+ x- e* n

凡高艺术的知音2 ]3 `% ` K7 z

4 G4 z9 T3 w1 `# @- K+ C

位于阿纳姆郊外的库勒慕勒美术馆,是荷兰除凡高博物馆外收藏凡高作品最多的地方,其创办人———海伦·库勒慕勒夫人(1869—1939)是在荷兰经商的德国人库勒慕勒的夫人,也是一位艺术品鉴赏家和收藏家。她自第一次见到凡高的作品后即对它们产生了浓烈的热爱,并开始大量收购。1908至1929年间,海伦收集了将近300件凡高的作品,在这一过程中,凡高作品的价格也从几十荷兰盾上升至几千、上万荷兰盾。海伦修建了现在的库勒慕勒美术馆以陈列这些收藏品,她去世时将这个美术馆捐赠给了荷兰政府。为纪念凡高150周年诞辰,库勒慕勒美术馆特别举办了《文森特与海伦》的展览,展示了百余幅海伦女士收集的凡高绘画作品,画作展出方式依照她购买凡高作品的顺序悬挂。

* {$ X0 p) a% V% c% R

9 a8 [% w+ k4 c 除了在各个不同的博物馆举办的各类展览、庆祝活动外,在凡高的出生地祖德特镇,人们用鲜花按原样重造他出生的房屋;凡高当年旅游所经过的路线被辟为自行车和步行者专用道;荷兰一年一度的花车游行,还有不少用凡高的著名作品如《向日葵》和《星夜》等为主题的花车。

@4 n/ g6 ^; R1 Y

y; J4 m p8 x9 J6 Y6 M: D/ w6 O 2003年,全荷兰都似乎沉浸在凡高的呼吸中。" y$ ^3 A2 [0 w8 @6 {1 O$ [

+ X) R3 T4 T' K: l0 q1 B

下篇% M4 b4 X8 w3 g" O2 `

8 O* }/ T6 }* x

荷兰人与凡高微妙的情愫' z5 b( X+ V9 {% L' M5 N( {

" B3 q4 H+ @) G: w 凡高到法国后曾写信给他的弟弟提奥:“我离开荷兰后才知道有一样东西叫做太阳。”我一直认为这句话生动地说明了荷兰阴郁多雨的天气,也许可以从另一个侧面解释凡高为什么对太阳、对黄色那样痴迷。可是细细品味起来,这句话还有另一层含义:凡高的性格绝非是荷兰人的典型性格。

2 U" P3 s* ~7 Q" v2 E6 B6 L

9 i9 j+ U. d7 Y2 y 荷兰人的国民性. u1 [9 M I8 L0 o, n

P, H3 _* O8 X0 D' H# l- H5 t$ `) P 在荷兰一年,我逐渐了解到荷兰人的国民特性:他们不喜欢走极端,“适中”两字对他们来说更为重要,他们认为对穷人要尽量帮助,对富人,则要求他们保持低调,尽可以悄悄地去享受财富,不能大肆招摇。对有争议的问题的处理哲学是“把热土豆放进冰箱里”,也就是不急于作出结论,通过慢慢讨论,最终达成一致。! ^2 J7 ~5 \* R3 m, k+ h% Y7 r2 o9 O, h

, I8 q- X. v. Z- T8 \) O& A, N2 `! U- t

想想我们用来形容凡高的词语:燃烧、激情、火一样的情感,渴望、绝望、崩溃,还有他与现实不和谐的关: O- v$ x6 w A/ M- k

: r. s. L7 ^% o2 l. Q5 O- P 系,尤其是在矛盾得不到解决时割耳朵,这可不是荷兰人推崇的性格。

3 O% @; e1 J$ ~7 r

- b8 ]; L# q& @ 荷兰人熟悉、喜爱的画家是17世纪的伦勃朗、维美尔,那时是他们的黄金时代:反抗西班牙统治者的斗争取得了胜利,荷兰成为领先于英法的海上强国,人民生活稳定、富足。伦勃朗《夜巡》反映的荷兰人为争取平等独立而进行的斗争和胜利、维美尔刻画细腻的恬静、平和的乡间生活,是他们永远留恋的记忆。

9 c2 \$ a* t; g' W, C

' d$ Z5 ^5 R, a* V 而凡高一生最重要的成就是在法国取得的,他的画记录的是法国南部的景象,甚至他给弟弟提奥写信也用的是法文。1 f: d" s8 ]# V: n: h

$ l% Y- z' I. H! v; u9 K 凡高是世界的, r/ ?5 o d5 f* P& B9 t2 |

& T. l. V2 e/ Z

凡高是如此独特,如此独树一帜,他更像是世界的,而不是荷兰的。

3 R) I$ ~: f9 w1 h: |2 }. }% y/ G' \; o

他逼人的色彩、颤动的线条,在诉诸观众感官的同时,直接震撼人内心的情感:他充满渴望与绝望的一生,他向社会献出了所有的爱与忠诚,社会仍然拒绝他;他对不幸生活的正视,在他看来“要懂得毫无怨言的忍耐,因为这是惟一现实的方法,是一门了不起的学问,是解决人生问题的法宝”;他貌似冷酷,内心却又如此温柔,以至于觉得“麦苗有某种无法形容的纯洁和幼弱的东西,使人们如同看到熟睡的婴儿的表情,产生一种爱抚的感情”;他为理想献身的同时,也保持有凡人的欲望:“就像浪花击打那阴森绝望的悬崖一样,我产生一种急风骤雨似的想拥抱人,拥抱一个家庭主妇型的女人的欲望。”

0 H6 z! P& ]5 V4 I7 ?1 i7 D8 B7 I" u$ x5 n

凡高的这种生活与艺术的混和,这种境遇的巨大反差,形成了一种奇特?镊攘Γ?萌嗣强梢越?髦掷硐攵技耐性谒?纳砩稀7哺卟┪锕菰??汀澳阈哪恐械姆哺摺苯?泄?淮挝示淼鞑椋?浣峁?畈┪锕莸姆哺哐芯孔?乙彩?殖跃???诘姆蠢「魇礁餮??负趺挥邢嗤?摹?梢运担?哺呔拖褚桓觥按蠛凶印保?苋菽扇死嗟母髦指星榧耐小?% V6 m' j9 u8 K

0 X. E# ~/ _9 i( M# W4 p+ }2 M

也许正因为如此,凡高在全世界都得到了极大的认同,对凡高的狂热有增无减,连对艺术最外行的人都知道他的《向日葵》;他的作品拍卖到了天价;来荷兰旅游的外国游客在询问到红灯区怎么走时,也会同时问问凡高博物馆的地址,博物馆门前总是排着长龙。此次凡高诞辰150周年纪念活动更在全世界掀起了一个纪念凡高的高潮。

) p7 G( I) M( d5 ] @8 ^2 ^: \1 @( Z0 A; K6 z- n

面对如此辉煌的成就,作为凡高的祖国,荷兰不能不为之骄傲,不能不为有这样的儿子而自豪。可是,与此同时,荷兰人对凡高的情感也颇有些微妙。他的性格,他的作品以及由此赢得的极高的声誉,与荷兰人的务实、低调的心态,和荷兰人熟悉、亲切的绘画之间,似乎总有些遥远,就像对一个少年时离家出走,多年后在外成就了一番事业归来的儿子,家人为他而骄傲,但是同时仍会有些距离不能消除,而窗外人们的欢呼声又令家人有些不知所措。5 [6 s1 [- @" c! _1 q6 d! m( V

$ y- R# n$ }9 A- c8 F0 p5 d; Q 不过,素以多元文化和对外来文化持宽容态度的荷兰人还是显示出良好的风度,这个长达一年的生日宴会就说明了这一点。

+ _. u, S, w) u- X

0 [5 c, ?! W' o- x; z

5 U0 V; c+ N9 Q2 i3 D- T. e/ C

: S7 {; J9 e, k# X1 F" S4 X0 n# C$ C7 r

' [% ~4 g6 A9 ], S4 C

& V3 x b3 l; p1 Y5 T* n! L2 [$ _# |: H* T" T a

8 @, A! n9 ^2 C/ R, p/ t8 ^

3 R- B) f* W2 G- z

- W: b3 A% Q! X5 {5 v$ s& G% n

|

|

IP卡

IP卡 狗仔卡

狗仔卡 发表于 2005 年 3 月 30 日 12:38:53

发表于 2005 年 3 月 30 日 12:38:53

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 显身卡

显身卡

0 W. D0 {) k$ P: a6 P, X

0 W. D0 {) k$ P: a6 P, X

$ w/ [; x1 e2 c. \- C

$ w/ [; x1 e2 c. \- C 发表于 2005 年 3 月 30 日 12:44:56

发表于 2005 年 3 月 30 日 12:44:56